#我看过的中医书#前言:“医经者,原人血脉、经络、骨髓、阴阳、表里,以起百病之本,死生之分,而用度箴石汤火所施,调百药齐和之所宜,至齐之得,犹慈石取铁,以物相使。”医经者首推162篇之《内经》,言生理者却散落诸篇中不成系统,《医经生理学》正是基于此,旁征博引汇归《内经》经文以成体系,不仅分门别类、条分缕析,而且思维思路清晰明了、说理论证有根有据,可谓全景展示人身内景与藏像生理。值得注意的是,中医关于生理病理类书籍可谓是凤毛麟角,秦伯未的《生理学讲义》虽也引经据典,然而不理西医,而以经典著作相关内容类编而成一家之言却是古今罕见,实在难得。。。

这是一本难得一见的书。

寻觅无处,图书馆已无此藏书,只是老教授口耳相传,讲给中医学院莘莘学子的传说故事,赞其神龙一般的存在,叹其难得一见,有如昙花一现;即使作者当年亲授的学生,亦尚未能借阅到此“教材”,三十年后因缘际会才有幸一睹全容,莫不慨然长叹、欣喜异常。网上多有中医爱好者,知吴老有此著作,思慕已久,多方寻求,思之不得,求之若渴。为得一见真容,不惜花费巨资,买得残卷一二而心犹不甘。(吴棹仙《医经生理学》油印本三卷共三册,历经劫难,流落各处,近年才有幸拼凑完整,终成善本,实在难得。今若有幸精心整理校对出版,则中医界一大幸事。)

这是一本难得的好书。

这是一位中医大家、传奇人物引经据典汇编的第一个得意之作。本书作者以其深厚的造诣和广博之知识,融会贯通中医经典,颇得古圣人之心,举一隅反三隅,言前人所未言,发时人所未发,将中医的核心理论(藏像)分门别类、条分缕析、阐述详尽,尤其贵在引经据典、脉络清晰、言之有据,分析细致入微,明确指出其中微妙之处。全书架构简单明了,但探讨的问题,颇有创见,越是从古,反而超前。作者以其博学多闻,将人体生理融会贯通,总结汇集于此书,则以其视角看待人体生理“内景”,仿佛“返观内视”,洞见五脏六腑、经络气血;读者则有如站在巨人肩上,登高俯瞰,人身万象,一览无余。

这是一本值得百读的书。

“书籍是人类进步的阶梯”。难能可贵的是作者煞费苦心编写此书的用意,正是“浅而导之深,虚而证之实,作一升轩岐堂奥之阶梯耳”。其中文字言简意赅,深入浅出,颇具参考价值,为初学者析疑阐奥、升堂入室提供帮助。要想学好中医,当然必须下苦功夫。勤读经典、多上临床,治病才初见成效,仍然少不了走弯路。全国名老中医蒲辅周在初出茅庐疗效不定时停诊,闭门读书,精读经典三年后,终成上医,即是我辈学习榜样。

学好中医有没有捷径?作者曾经告诫学生,只有多读、多背、多听、多问、多想,才能磨杵成针,滴水穿石,功到自然成。参考之典籍,自当是黄帝之《内经》、扁鹊之《难经》、仲景之《伤寒》、玄晏之《甲乙》,并孙思邈之《千金》。然而如今时代,人心浮躁,一书尚难读懂读全,何况如此多古本,更是无暇;而此书便是方便之门,集众经之精粹,通说人之生理。初看一遍或觉太难,再看二遍,二遍不懂,再来三遍。如此读书百遍,其义自现,便是学习致知的不二法门。从此不懂经典或无暇读及经典的中医爱好者、学子甚至学者、教授,皆可从中受益,甚至可将其奉作经典来细读品味。其中学术思想,光芒璀璨犹如日月之明,照亮后人前行的道路,走出庸医学理不明、学术不精的阴影怪圈。

这是一本值得推荐的书。

本书精彩之处颇多,首推全书总体思想核心贯彻中医的“整体观念”,所论皆有联系(无论先生后死、前因后果皆有论及)。这是原先给“西学中”做教材、以还原论思想为编著指导的《中医基础理论》所严重缺乏的。后者虽有反复强调整体观念和联系的内容,其实质依然支离破碎,临床运用多难将理论融会贯通并切合实际。

而本书却一以贯之,不废经典,不离中医,主要内容涉及中医所关注的人体三大主要部分,文章亦分三卷,上篇论固定之形脏,包括五体(皮脉肉筋骨)、五脏(肺心肝脾肾)和六腑(胃大小肠胆膀胱三焦)等;中篇论流通之营卫,包括十二经脉、十五络脉、奇经八脉、营卫生成与循行及细分;下篇论变化不测之神明,包括七情五志、精神魂魄等。

先说上卷五体(皮脉肉筋骨)部分,各版中医教材都没有论及,其中本书论述特详,自是一大创举;中医皆知脏腑之间的表里关系,却不甚完全了解脏腑与五体之间的合应关系,更不用说这些关系是通过什么途径联系的,如此说来藏像学说便会令人感觉有些牵强附会、空穴来风的意味。作者第一个将“合应”说明透彻。以毛发为例,世医皆云“肺主皮毛”,一概而论。却不知毛之生成,不仅关乎肺,亦赖乎冲脉。仅知肺与大肠应皮,却不知膀胱三焦应毛。受此启发,我校伤寒大家傅元谋教授据《内经》此论,深入探讨膀胱与卫气之间的关系,对太阳病的理解由此加深,对太阳病辨证论治的运用与发挥亦有加强,临床治疗效果多有增强。

其次是整体联系的论述五脏六腑,不仅仅只是注重其功能特点,而是涉及各个方面(如生源、部位、俞募、合应、特殊、功能、经脉及穴俞、经筋、开窍、情志、虚实、受病等等),如此可谓系统详尽。其他不遑多说,最要处,当在三焦章,梳理并详论三焦腑与气化三焦。三焦一腑,有形无形,千余年来,聚讼不休。作者敢以其自知之明“大言不惭”:“假我数年,当尽罗经文及时贤论断,而分证之,作为三焦考,以释天下后世之惑焉”。作者于此多有发明,惜天不假年,至今未见其详尽的《三焦考》,天下之惑犹存矣。

再论中卷经络营卫。经之分支,络之分类以及营卫之细分,作者逐一梳理,脉络清晰,细致入微。其发明发挥重点在此仅试举一例:作者认为冲脉除上下两支,更重“伏膂一支,名曰伏冲。”以“冲脉任脉皆起于胞中,上循脊里,为经络之海”之说,皆足证明有伏背而上之冲脉一大支。近代论奇经,多略而不道,盖荒经之过也。作者以其能读经细致入微,即使只言片语,相互印证,亦是多有发现,令专家汗颜,令学人称奇。

阴阳神明篇可谓玄之又玄,虽有人论及,但解析其中之妙,详尽如此,唯此书而已。深入解析中医所谓神秘的、被称为“黑箱原理”的藏像理论的最深处,在此无处遁形,不再是那么神秘莫测,或者被攻击为牵强附会,而是有其可靠的物质基础和理论基础来支持的。所谓五脏皆有藏神,各神亦各有名,可证中医重神、本神、守神,并非空穴来风、无稽之谈,是有其奥妙、有章可循的。

另外作者罗列的几大部分内容(如骨部),也是可圈可点。又如详细列出男女左右全身经脉之不同运行方向。这都是其他课本或论著绝无仅有的内容。还有就是作者多处涉及男女生理之不同之处,可谓言人所不敢言。虽然存在争议,但本着实事求是的科学态度,真理自然越说越明。

本书之妙,言有尽而意无穷,当在细读数遍之后,更觉妙不可言。中医之妙,自当皓首穷经,亦难尽会。诚如作者对其学生言:“到今天我行医五十年,也没有把中医彻底搞懂。”诚然耶?自谦耶?值得后人思索、回味。

【注】本文经过成都中医药大学傅元谋教授和宋兴教授的点评指导,参考相关建议和意见,做了相应的修正。未经作者同意不得任意转载以作它途。

【附】作者小传

吴棹仙(1892~1976年),名浦,字显宗,四川巴县虎溪乡人。生于1892年4月27日,逝于1976年9月8日。现代著名针灸家、经方家、医经学家。

幼承庭训,攻读四书五经,兼随父吴俊生学医。13岁时已读完清代名医陈修园的10多部著作。1905年考入巴县医学堂,名列第一。先后精读了清朝200余年来刊行的54种医学书籍,奠定了深厚的理论基础。1908年结业后,转入重庆官立医学校师范班。因记忆超群,精读《内经》、《伤寒》、《金匮》等书,能背诵中医四大经典全文及《伤寒论》注释,深得唐德府、王恭甫诸位名师赞赏。1916年参加重庆开业医师统一考试,名列第三。1917年,悬壶乡里,后师从针灸大师许直礽,得“子午”、“灵龟”针法秘传。并能根据病人病情的轻重、体质、寒热、脉象等辨证施治,使不少危重病人得以治愈,遂享有“神针”之誉。

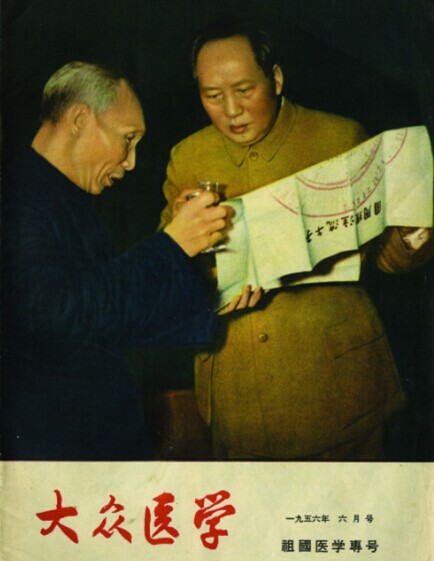

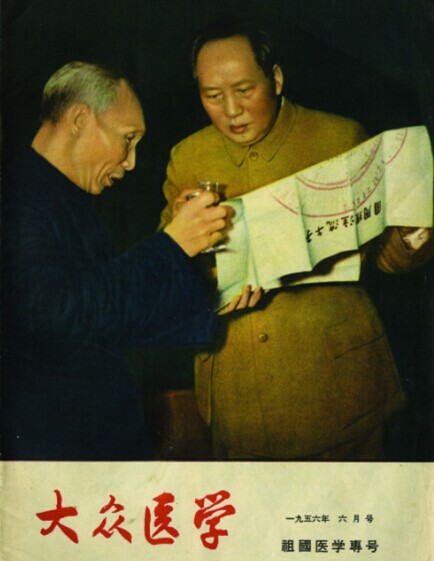

为广泛弘扬发展中医,曾在重庆先后创办国医药馆、国医传习所、山洞中医院、巴县国医学校、苏生国医院、中华医药科学讲习所等。解放后,历任重庆市第一、第二中医院院长,成都中医学院医经、针灸教研组主任,为四川省第一届政协委员,四川省第二、三届人大代表,农工民主党四川省委委员。1956年2月,以“特邀代表”身份参加全国政协二届二次全会,将其珍藏多年的《子午流注环周图》献给毛主席,受到主席嘉勉。

吴老长年研究中医经典,颇有心得,治学严谨,可随时随地背诵四大经典条文,与任应秋并称为“中医界的活字典”。行医五十余年,精于内科、针灸。临床处方用药,多宗仲景,擅用经方治病。尤其善用子午针法,能解《灵枢》补泻迎随之妙。重医德,倡义诊,济贫病,疗疾多奇中,有妙手回春之效,遂有“药王菩萨”的美誉。平日常为贫苦病人免费诊病施药,并在处方上写“记棹仙帐”字样。无论院内院外、街头乡间,有请必至。不避重危病人,必切太溪脉以决生死。切脉时有10~15分钟之久,其脉枕题铭:“低眉细参三指禅”。待人忠诚,和蔼可亲,对病人、学生、同事,娓娓而谈,百问不厌,可谓诲人不倦;真正做到传道、授业、解惑,故被赞如金铎,叩之则鸣。其带徒实习方法最切实际,要求学生都要在门诊跟师试诊,在老师的指导下,应用理法方药,辨证论治。如此优良作风,至今影响着学校的老师及学生。

一生著述颇丰,但仅《子午流注说难》出版发行,《医经生理学》、《医经病理学》、《养石斋医案》、《灵枢经浅注》、《内经金匮质疑》、《神农本草经方歌》、《温病方歌》、《时方总括》、《医学一见能方歌》、《痘疹定论方歌》等书未公开出版,合著尚有《灵枢语释》。除精通医学外,又工书法,通音韵,精词章,尚著有《听秋声馆》、《性灵集》、《养石斋诗稿》等。

生平好友任应秋在《中医各家学说》中称吴棹仙为近代“两经方学家”之一。在吴棹仙百周年学术讨论会上,其好友重庆名医熊寥笙曾为其题词:

“一代医宗,泰山北斗,八法灵龟,得心应手;

一颗金针,万病全瘳,活人无算,驰誉神州。”

查看原图

查看原图

附:本书目录

目录

上卷 形藏篇

皮毛章第一

血脉章第二

肌肉章第三

筋膜章第四

骨髓章第五

胃肠章第六

三焦膀胱章第七

胆腑章第八

肺部章第九

心部章第十

肝部章第十一

脾部章第十二

肾部章第十三

形藏篇总论

中卷 经络营卫篇

太阴阳明章第一

少阴太阳章第二

厥阴少阳章第三

奇经八脉章第四

络脉经别章第五

营气章第六

卫气章第七

下卷

阴阳神明篇(上)

阴阳神明篇(下)

恳请各位嘉宾评委点评。

@acuman之QQ靖

@蔡德亨杏林

@杏林道人

@般若槃涅

@林子强博士

@树剑先生

@路新宇

@传统中医-唐略

@扶阳堂余道辉

@江南医者

@七步堂主

@灵枢针灸-袁医生

@罗大伦

@中易行者

@郭元彪的肿瘤频道

@贠克强

@卯金刀

@田合禄

@上海问痧堂李道政

@素言

@顾志君

@杨永晓中医师

@樵翁

@针灸匠张宝旬

@高松

@张登本

@中医何虹

@经方医学

@邢斌

@莱菔英

@罗炳翔大夫

@姜涛

@武建设

@李永

@王宏才

@张必萌

@周永学

查看原图

查看原图

6

|

转发

6

|

转发

:

惭愧惭愧,今天才知道这本奇书,改日买来学习。

:

惭愧惭愧,今天才知道这本奇书,改日买来学习。

:

惭愧,本人学养有限,未读过此奇书。故亦难以点评此文。

:

惭愧,本人学养有限,未读过此奇书。故亦难以点评此文。

:

不错。

:

不错。